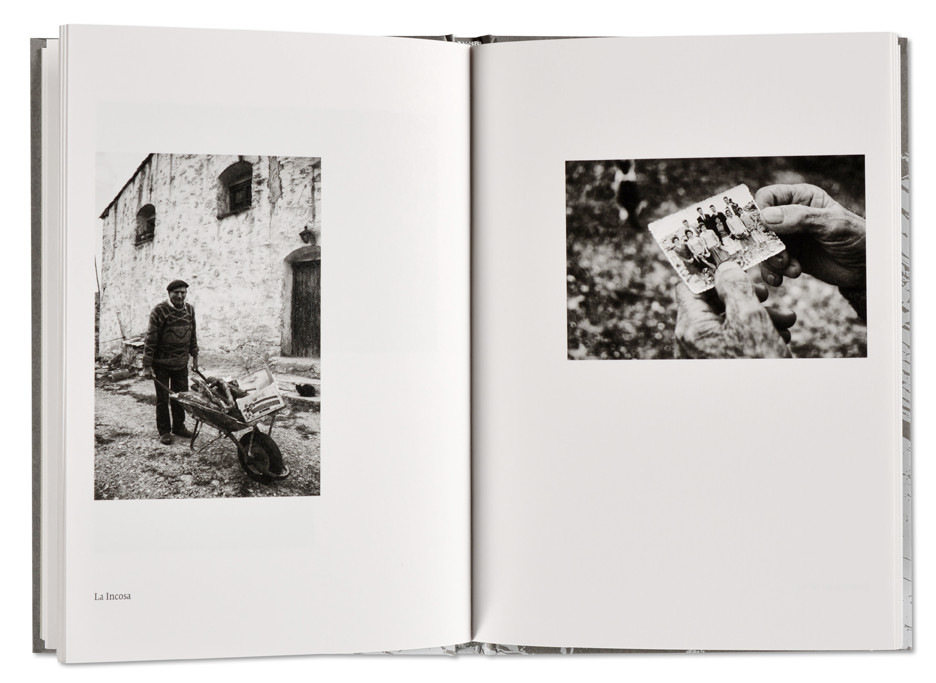

Los Últimos Masoveros

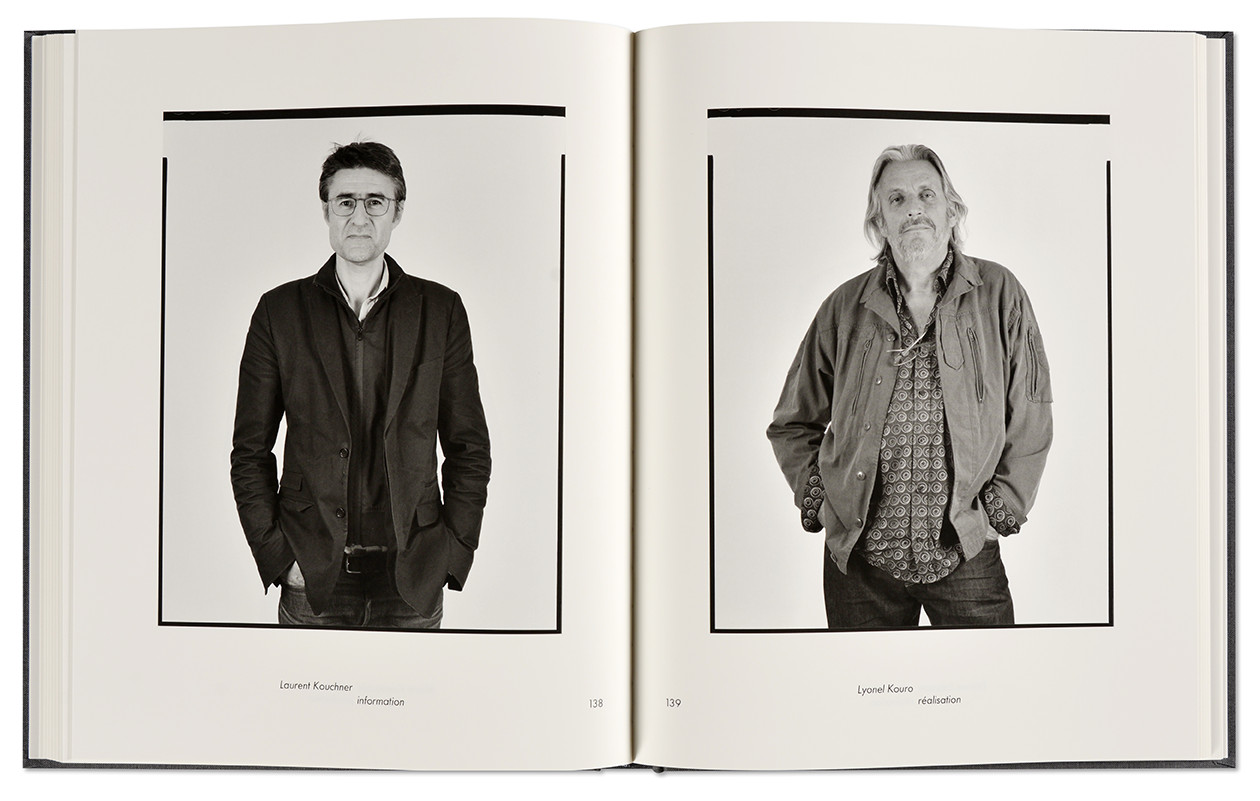

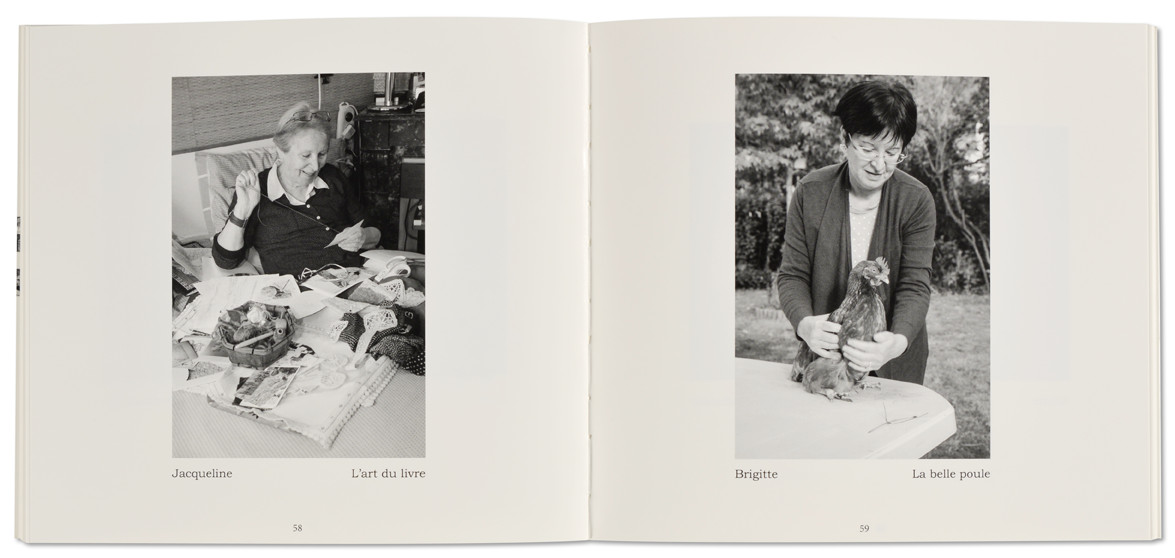

Ce beau livre est le fruit du travail photographique effectué entre 2008 et 2011 par Angel Herranz auprès des « derniers masoveros », mot que l’on peut traduire en français par fermier, ou petit exploitant agricole. L’artiste vit actuellement à Paris et est membre de l’association des photographes parisiens. Los Últimos Masoveros est le premier livre auto-édité de Angel Herranz. Réalisé en espagnol avec une traduction française, l’ouvrage a la particularité d’avoir été imprimé à la fois en numérique (couverture) et en offset HR-UV (le reste du livre).

Le terme masovero (du catalan « masover ») fait référence aux agriculteurs et éleveurs habitant una masia dont ils ne sont pas propriétaires, mais exploitants, et qui cultivent les terres adjacentes au domaine en échange d’une rétribution ou d’une partie du bénéfice résultant de cette activité… Les masias se caractérisent par des constructions établies en marge des villages. La rudesse d’une vie isolée, associée à un travail ingrat ne laissant pas de répit, est une des raisons pour lesquelles ce métier est pratiquement voué à l’extinction…

Tout cela : masias, paysages et habitants, ont constitué la source principale d’inspiration de ce projet. Un hommage qui présente un style de vie en déclin mais encore latent, un fragment de notre histoire commune que l’on ne veut pas voir sombrer dans l’oubli, un métier qui, même s’il ne perdure pas, continue de vivre au travers des pages de ce livre.

– Clara Martin Grau, gestion culturelle et commissariat d’exposition ; extrait du texte d’introduction